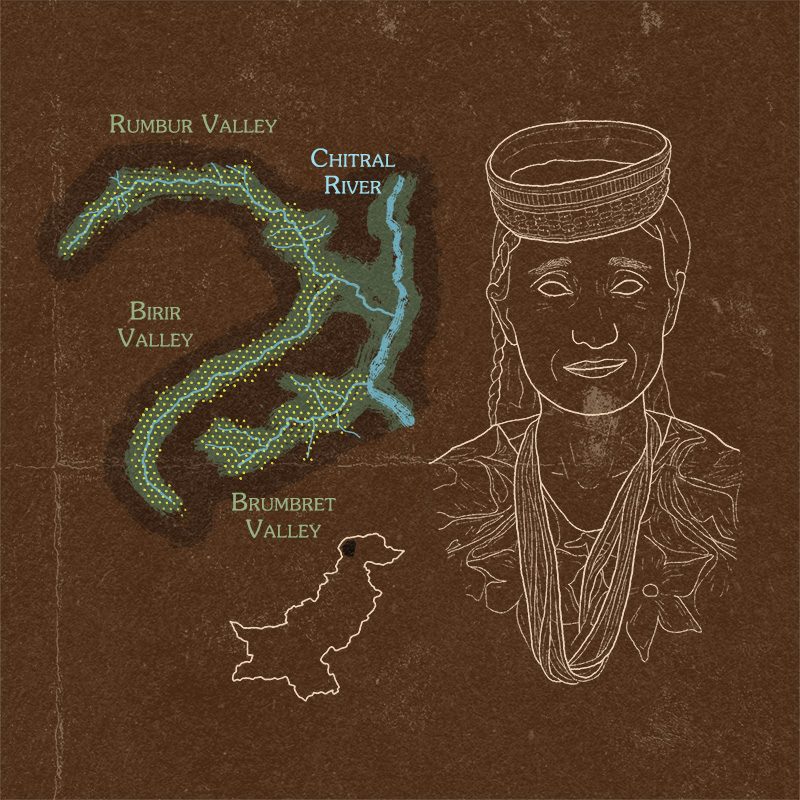

El pueblo kalash, también conocidos como kalasha o kafir, son un grupo étnico formado por unas 3.000 personas. Viven en los valles de Chitral, en la cordillera del Hindú Kush en Pakistán. La mayor parte de los kalash se encuentran repartidos en los valles de Rumbur, Brumbret y Birir. Los kalashas son pastores de cabras y practican la agricultura de subsistencia.

Localización del pueblo kalash en el territorio de Pakistán

A mediados de la década de los 70 se construyó la primera carretera transitable en los valles de Chitral. Esta permitió la entrada de la educación, el ejército y el turismo; que han provocado grandes cambios socioeconómicos en la zona. Los kalashas, sobre todo los que residen en los pueblos más aislados, tienen un fuerte sentimiento identitario y defienden fervientemente su cultura y su religión.

Pastor kalash delante de la cordillera del Hindú Kush.

Origen del pueblo kalash

Se suele decir que los kalashas son descendientes de Alejandro Magno por sus facciones caucásicas, tez blanca y ojos claros. Su aspecto físico contrasta fuertemente con el de sus vecinos pashtunes y khos. A día de hoy, sigue sin conocerse cuál es el origen del pueblo kalash.

Estética

El pueblo kalasha destaca por su cultura única, sus rituales animistas y su increíble indumentaria. Las mujeres kalash visten largas túnicas negras con coloridos bordados, tocados y collares de cuentas. Algunas mujeres todavía llevan pequeños tatuajes en las mejillas, en la frente y en la barbilla. Además, suelen dejarse el pelo muy largo y se lo recogen con largas trenzas.

Mujer del pueblo kalash con tatuajes faciales.

¿Quieres conocer al pueblo kalash?

Descubre la cultura del pueblo kalash en nuestros viajes a Pakistán. Haz clic aquí para ver nuestros próximos viajes a Pakistán.

Anciano kalash con la indumentaria tradicional.

En cambio, los hombres de Kalash han adoptado el ‘shalwar kameez’, el vestido nacional paquistaní, que lo combinan con chalecos encima. También usan sombreros tradicionales del norte de Pakistán.

En contraste con algunas culturas vecinas, los kalashas no suelen separar hombres de mujeres ni prohíben el contacto entre ambos. Sin embargo, las niñas y mujeres son enviadas al ‘bashaleni’ (el edificio menstrual del pueblo) durante sus períodos, hasta que recuperen su "pureza". También están obligadas a dar a luz allí.

Encuentro con una mujer kalasha llevando una cesta artesanal hecha con fibras vegetales durante un viaje a Pakistán.

El matrimonio en fuga es frecuente en el valle de Kalash, mayormente entre mujeres que ya están casadas con otro hombre. En estos casos, el pretendiente no solo deberá pagar la dote a la familia de la novia, sino que también deberá devolver al marido la cantidad que pagó antes de su boda.

Creencias del pueblo kalash

La religión tradicional kalasha es animista y politeísta. Proviene de una forma antigua de hinduismo influenciada por las creencias de las áreas vecinas del Nuristán preislámico. Todavía mantienen vivas diferentes prácticas y rituales religiosos. Los numerosos dioses kalashas tienen santuarios y altares diseminados por todo el valle, donde se ofrecen regularmente sacrificios de cabras. Los kalashas tienen una estrecha relación con los cuervos, a los que consideran como sus antepasados. Es por eso que los cuidan y los alimentan atentamente.

Distintos festivales y rituales tradicionales del pueblo kalash tienen el fuego como elemento en común.

La concepción de la muerte en la cultura del pueblo kalash es percibida como positiva, ya que creen que el alma del difunto se separará del cuerpo para reunirse con las de sus amigos y familiares que ya habían partido. Es por este motivo que dejan al aire libre los ataúdes, para facilitar la separación de cuerpo y alma. Los funerales tradicionales son grandes fiestas en las que abunda la música y los bailes.

Los pueblos kalashas presentan una hermosa arquitectura vernácula.

Visita al pueblo kalash durante un viaje a Pakistán.

© Fotografías de Aníbal Bueno tomadas durante un viaje a Pakistán.